最近少しずつですが、様々な媒体でも取り上げられるようになり目に止まることが増えてきた“卵子凍結”。

まだ、結婚も出産の予定もないけど、いつかの時のために卵子を凍結しておきたいという女性も増えてきているように感じます。

この記事ではそんな卵子凍結を考える際に知っておきたい基本的なことをお伝えしていきたいと思います。

*この記事での卵子凍結は独身女性の未受精卵の卵子凍結を前提として書いています。

(未受精卵:精子と受精させる前の段階)

この記事の監修医師

産婦人科専門医 / 生殖医学会生殖専門医

順天堂大学医学部産婦人科客員准教授

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学産婦人科先任准教授(助教授)、順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター長を歴任。世界初となる公費助成の「卵子凍結保存プロジェクト(千葉県浦安市)」の責任者。2019年メディカルパーク横浜を開院。

目次

卵子は老化・減少し、妊娠率は年齢とともに下がっていく

以前「卵子の老化は生まれた時から始まる!知らずに後悔しないために知っておいた方が良いこと」の記事でも取り上げましたが、卵子は胎児期の20週頃が一番多く、その後は増えることなく減少し続けます。

卵子は胎児期の20週頃に、卵巣の中に600万個~700万個ほど持っています。これらの卵子の数は生まれてくるときには200万個まで減少します。

その後も減少は止まることがなく、思春期には30万個~50万個まで減少し、37歳ぐらいには2万個まで減ることになります。

最終的に閉経時には1000個ほどになると言われています。

毎月の排卵は1個ずつですが、それ以外にも毎月1回の排卵時に約1000個の卵子が消失していっているのです。

そして年齢とともに卵子の質も低下していきます。

卵子の質の低下は染色体異常の原因となり流産率も高くなります。

現在の医学では卵子そのものを若返らせることは残念ながら出来ません。

その為、年齢とともに妊娠率も低下していくことになります。

卵子の老化自体は止めることはできませんが、卵子を採卵(卵巣から取り出すこと)して凍結保存することで、若い時の卵子を保存することが可能です。

医学的適用の卵子凍結と社会的卵子凍結とは?

未受精卵の卵子凍結には大きくわけると2種類の適用があります。医学的適用の卵子凍結と社会的卵子凍結です。

医学的適用の卵子凍結とは、主にがん患者が治療に入る前に妊孕性温存のために卵子を凍結することを指します。

がん治療は長期に渡ることも少なくないため、年齢による妊孕性の低下を防ぐことと、治療によって妊孕性が低下する可能性があるため、挙児希望がなくても将来に備えて卵子凍結の検討を勧められます。

社会的卵子凍結とは個々の理由(パートナーがいない 仕事との兼ね合い等)で、現時点では妊娠は考えていないが、将来のために卵子凍結を行いたい場合を指します。

社会的卵子凍結といえば、2015年から2018年にかけて浦安市が少子化対策の一つとして順天堂大学浦安病院とともに未受精卵の卵子凍結の補助を行っていましたので、ニュースなどで見聞きしたことがある人も多いのではないでしょうか?

ちなみに医学的適用の卵子凍結は今まであまり話題にはあがってきませんでしたが、かなり以前より行われており、1986年にヒト凍結融解未受精卵を用いた妊娠・出産が報告されています。(産婦人科医会HPより)

卵子凍結にも「年齢」が影響する?

最初に記載したように、卵子は年齢とともに老化し減少していきます。そのことを考えると、卵子を凍結する年齢は若い方がよくなります。

実際に浦安市で行われた卵子凍結事業の際も対象年齢は20歳から34歳の女性でした。

生殖医学会の声明の中でも提供卵子は原則として35歳未満が望ましいとの記載があるように、卵子凍結を行うのであれば35歳までに行っておくのが理想的だと考えられます。

ただ実際に卵子凍結を行っているクリニックでは卵子凍結年齢を40歳未満と設定しているクリニックも多くあります。

しかし、40歳以上で卵子凍結の相談を受け付けているクリニックは数が限られます。

体外受精での妊娠率は35歳あたりから低下していきます。また採卵できる卵子の数も年齢とともに減少していくことになりますので、35歳以上で卵子凍結を検討される場合は費用面も含めてメリット、デメリットをよく検討して考える必要があります。

では、出来るだけ若い時に卵子凍結しておいた方が良いかというと、今度は凍結卵子の保管料金の問題が発生します。

クリニックや採卵できた卵子の個数によって保管料金は違ってきますが、保管期間が長ければ長いほど保管にかかる費用も必要になってきます。

卵子凍結を検討する際は、妊娠率の低下や保管費用などバランスをみながら考えていく必要があります。

また民間で凍結卵子を保管してくれるサービスもありますが、現時点では採卵したクリニックで卵子を保管することが日本産科婦人科学会により義務付けられているため、今の時点では民間のそのような機関を利用することはあまりお勧めできません。

凍結した卵子を戻す年齢はいつまで?

卵子凍結を行う際は、凍結した卵子を戻す(移植する)年齢も考えておく必要があります。

クリニックによって保管期限は様々です。保管期限を45歳までと定めているところもありますし、49歳までと規定しているところもあります。

クリニックを選ぶ際には何歳まで保管が可能なのかを最初に確認する必要があります。

ただし45歳以上の妊娠を望む場合は、高齢出産のデメリットもしっかりと知ったうえで考える必要があります。

どれだけ卵子が若くても、高齢での妊娠・出産はリスクがあがります。

20代、30代の妊娠と比べて、妊娠中に糖尿病や高血圧などの合併症が起こる可能性も高く、お産が思うように進行せずに途中で帝王切開になる可能性もあがります。

また、産後も20代や30代で出産したのとは違い身体の回復も思うようにはいきません。

年齢的にも更年期の不調と隣り合わせで育児をしていくことになります。

これらの点も考えたうえで、何歳まで卵子を保管しておくのかを考えていく必要があります。

卵子凍結の妊娠率はどれくらい?

卵子凍結からの妊娠率に関しては、まだまだデータ数が多くなくはっきりとした数値はわかっていませんが、卵子凍結からの妊娠率は、残念ながら思っているほど高くはありません。

通常の不妊治療と違い、未受精卵で卵子凍結を行うため、使用時には融解して精子と卵子を受精させる必要があります。

その融解時に卵子がダメになってしまうこともあります。

凍結卵子の融解後の生存率は40%~90%と言われています。

ただし、最近は超急速ガラス化法という凍結方法を用いることで、凍結卵子の融解後の生存率はかなり改善されてきています。

卵子凍結の場合は、凍結していた卵子を融解後に、精子と受精させて子宮に移植することになります。

その為、通常に行われている体外受精より妊娠率は低下することになります。

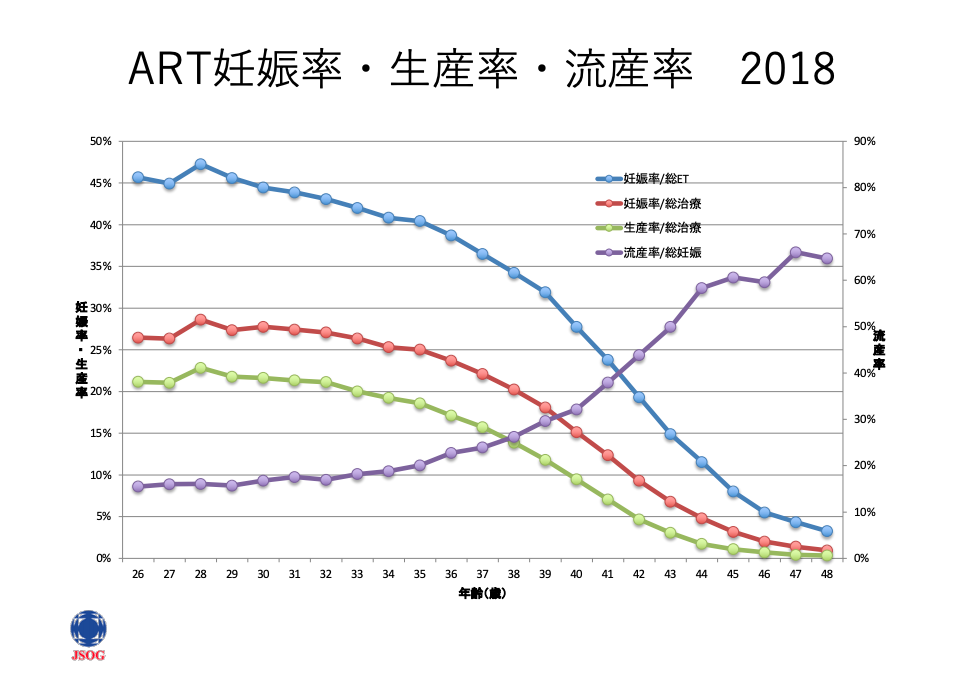

通常の体外受精の場合、日本産婦人科学会の報告によると、20代での妊娠率(採卵当たり)が25%~30% 移植からの妊娠率が45%前後ですので、未受精卵の凍結卵子での妊娠率はこの数値より少し下がるぐらいのイメージをもっていていただければと思います。

そして、妊娠率も年齢とともに下がっていきます。

こちらも通常の体外受精での結果にはなりますが、特に35歳を過ぎると、妊娠率の低下は顕著になってきます。

35歳を過ぎて、慌てて卵子凍結を検討される方も少なくありませんが、35歳以上は妊娠率を考えると慎重に検討していく必要があります。

前編では、未受精卵の卵子凍結を考える際に知っておきたい、基本的な部分についてお伝えしてきました。

卵子凍結を行うことで、確かに若い時の卵子を保存することが出来ます。5年後、10年後に妊娠を考えた時に20代や30代前半の卵子が凍結してあることは、気持ちの面でもとても心強く感じるでしょう。

しかし、卵子凍結をすれば必ずしも将来、妊娠が可能になるわけではありません。

もしかしたら、思っていた以上に卵子凍結の妊娠率は低いと感じられた方もいたかもしれません。

卵子凍結のメリット・デメリットを知ったうえでどうするのかを考えていく必要があります。

「卵子凍結を考えるときに知っておきたい基礎知識(後編)」では、卵子凍結を実際に行う際の流れや、費用、クリニック選びなどについてお伝えしていきたいと思います。