不妊の原因は女性だけにあるのではないということがようやく一般的に知られるようになってきました。

少し古いデータにはなりますが、1996年のWHOの調査によると、男女別不妊の割合は、女性のみ41% 男性のみ24% 男女ともに24% 不明11%とされています。

この調査からもわかるように、不妊の原因の約半数は男性にあります。最近でこそ、カップルで一緒に検査を受けるという人達が増えてきましたが、まだまだ男性不妊検査やその流れについては詳しく知られていないのが現状です。

この記事では男性不妊検査を受ける流れや、検査項目についてお伝えしていきたいと思います。

この記事の監修医師

産婦人科専門医 / 生殖医学会生殖専門医

順天堂大学医学部産婦人科客員准教授

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学産婦人科先任准教授(助教授)、順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター長を歴任。世界初となる公費助成の「卵子凍結保存プロジェクト(千葉県浦安市)」の責任者。2019年メディカルパーク横浜を開院。

目次

男性の不妊検査はどこで受けられる?

妊活を始めて「半年・1年経つがなかなか妊娠に至らない」、そんな時多くの女性は不妊検査を受けることを考え始めます。このタイミングで男性も一緒に検査を受けてほしいのですが、男性不妊の検査をどこで受けることが出来るのかは以外に知られていません。

男性が不妊検査を受けるにはいくつかの方法があります。

①女性と一緒に男性不妊検査を行っている不妊クリニックを受診して検査を受ける

②男性不妊検査が可能な泌尿器科を受診して検査を受ける

一般的には①のように女性が通っているクリニックで一緒に男性不妊検査を受けられる方がほとんどです。

不妊専門クリニックではたいていの場合、男性不妊の検査に対応していますが、一般婦人科や産婦人科で行われている不妊相談や不妊治療の場合は、男性の不妊検査を行っていない場合があります。

このような場合は、②のように男性不妊検査が可能な泌尿器科を受診して検査を受ける必要があります。

ただし、男性不妊を専門にしている泌尿器科の医師は全国でも非常に少なく、なかなかそのようなクリニックに巡り合えないのが現状です。

総合病院や大学病院の泌尿器科でも男性不妊検査を行っているところもありますが、紹介状が必要であったりと最初の検査を受ける先として選ぶにはハードルが高くなります。

近くに男性不妊検査が可能な泌尿器科がない場合は、女性に男性不妊検査を行っているクリニックを通院先に選んでもらうのが良いかと思います。

最初のクリニック選びの際に男性不妊検査を行っているクリニックを選ぶことが、男性の検査をスムーズに行う一つのポイントだと思います。

男性が不妊検査を受けるまでの流れ

男性は、女性と違いどのタイミングでも検査を受けることが可能です。クリニック内に採精室(精液を採取する部屋)がある場合は病院を初めて受診した日でも検査が可能な場合があります。

ただし、今はコロナウイルス感染症の影響もあり、採精室が使えないクリニックもありますのでその場合は自宅で精液を採ることになります。

その場合はクリニックで採取方法や持ち運び方法の注意事項を聞き、採取用の容器を持ち帰って自宅で精液を採りクリニックにもっていかなければなりません。

より正確に検査結果を出すために、精液を採ってからクリニックへの提出までの時間が決められていることも多く、精液採取後は出来るだけ速やかに精液をクリニックにもっていくようにします。

朝に採取した精液を夕方の診療時間に持っていく事は避けましょう。

また、運搬時の気温にも注意が必要です。寒すぎるのもよくありませんが、寒さを気にしすぎてカイロ等で温めるのはNGです。

精液を運ぶ際は20℃~37℃に保って運ぶ必要があります。

最近は運搬用の専用容器を貸し出しているクリニックもあるようですので、特に冬などの寒い季節は一度クリニックに相談してみてください。

クリニックによっては女性が精液検査の容器を受け取って帰ってきて、検査の日に女性が持っていく事が可能なクリニックもあります。

しかし、不妊治療は二人で進めていくものです。

どうしてもクリニックに行けないという場合は仕方ありませんが、出来る限りお二人で一緒にクリニックを受診し検査の説明を受けて、ご自身で採取した精液を持っていく事をお勧めします。

検査結果に関しては、その日のうちにわかるところもあれば後日の場合もありクリニックによって違います。

検査結果を聞くのも女性に任せずにお二人で一緒に聞きに行きましょう。

一般的に行われる男性不妊検査の内容とは?

男性不妊専門医がいる泌尿器科などを受診した場合は、最初に行う検査内容が変わってくることがありますが、一般的には最初の検査項目としては“精液検査”が行われます。

精液検査で実施される項目は以下の項目になります。

・精液量

・精子濃度

・総精子数

・前進運動精子率

・精子運動率

・正常精子形態率

・精子生存率

(WHOラボラトリーマニュアルより)

これらの数値から男性側に不妊の原因になるものがあるかどうかを判断していきます。

ただし、精子の状態は日々変化するため、基本的には1回の検査結果だけで判断されることはなく、3ヶ月以内に少なくとも2回以上検査を行います。

また、精液を採取する際は市販のコンドームは殺精子剤が含まれているものがあるため、市販のコンドームを利用しての採取は出来ませんので注意が必要です。

男性の不妊検査で異常がみつかったら、どうする?

精液検査で異常が見つかった場合は、結果の程度にもよりますが、基本的にはその原因をみつけるためにさらに詳細な検査を行います。

ただし、少し精子数が少ない程度や運動率等が少し低い程度であれば、タイミング治療や人工授精にステップアップして様子をみることもあります。

また、男性不妊専門医が少ないことからそのまま体外受精へステップアップを進めるクリニックもあります。

ただ、精索静脈瘤など明らかな原因が見つかった場合は手術等で対応可能な場合もありますので、本来であればステップアップ前に一度男性不妊専門の医師の診察を受けられることをお勧めします。

男性のみが泌尿器科のあるクリニックや大学病院等を受診するのも一つの方法ですし、お二人で男性不妊の専門医へ転院されるのも一つの方法かと思います。

精液中に精子がほとんどいない場合は、精巣内から精子を回収するという方法があります。

必ずしも精巣内から精子がみつかるわけではありませんが、少しでも治療に可能性を賭けたい場合は、お二人で精巣内から精子を回収する手術(TESE精巣精子回収術)が可能なクリニックに転院が必要になります。

男性不妊の原因と追加で行われる検査項目

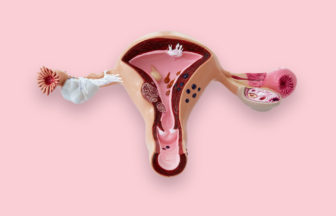

男性不妊の原因は大きく分けると

・造精機能障害

・精路通過障害

・性機能障害

の3つに分類され、その中で8割以上を占めるのが造精機能障害になります。

造精機能障害とは、精巣内で精子分化障害や精子の質の低下を起こします。造精機能障害を起こす基礎疾患としては、精索静脈瘤や停留精巣、内分泌障害などがあげられます。

それ以外にも、先天性の染色体異常や過去にかかったおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)や急性精巣炎、精巣上体炎なども精子の造精機能に影響を及ぼすことがあります。

ただ、造精機能障害の約半分は原因不明だとも言われています。

一般の精液検査で精子がいなかったり、運動率が著しく悪かった場合は、これらの要因を考慮しながら検査が進められます。

検査項目はクリニックや病院によって違いはありますが、一般的には、外陰部の触診、超音波検査、血液検査によるホルモン検査などが行われます。

また、最近は“精子の数”だけではなく、“精子の質”にも注目が集まるようになってきました。

クリニックや病院によって検査の呼び名は様々ですが、精子のDNAの断片化の割合(精子DNAの損傷割合)を調べたり、酸化ストレスの割合を調べる検査を行っているクリニックも都市部を中心に増えてきています。

体外受精を何度か行っても妊娠に至らない場合などは、“精子の質”を調べてみるのも一つの方法かと思います。

参考書籍

臨床婦人科産科 2016年増刊号 vol.70 no.4 不妊不育症診療パーフェクトガイド 医学書院

データから考える 不妊症・不育症治療 第1版 (株)メディカルビュー社