一言で体外受精と言っても、体外受精をするためには様々なことを選んで決めていく必要があります。

もちろん治療方針を立てるのは医師ですが、クリニック選びの時点でそれらの選択がある程度決まってしまう場合もあります。

クリニック選びの際に、いくつかのポイントがあるのですが、その中でもわかりやすいのが排卵誘発(卵巣刺激)方法の違いになります。

この記事の監修医師

産婦人科専門医 / 生殖医学会生殖専門医

順天堂大学医学部産婦人科客員准教授

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学産婦人科先任准教授(助教授)、順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター長を歴任。世界初となる公費助成の「卵子凍結保存プロジェクト(千葉県浦安市)」の責任者。2019年メディカルパーク横浜を開院。

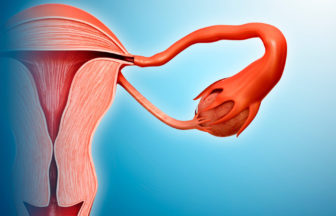

排卵誘発(卵巣刺激)とは?

体外受精を行う際はまずは卵胞を育てて、採卵を行う必要があります。その時に用いられる方法を排卵誘発(卵巣刺激)といい、その時に使う薬を排卵誘発剤と言います。

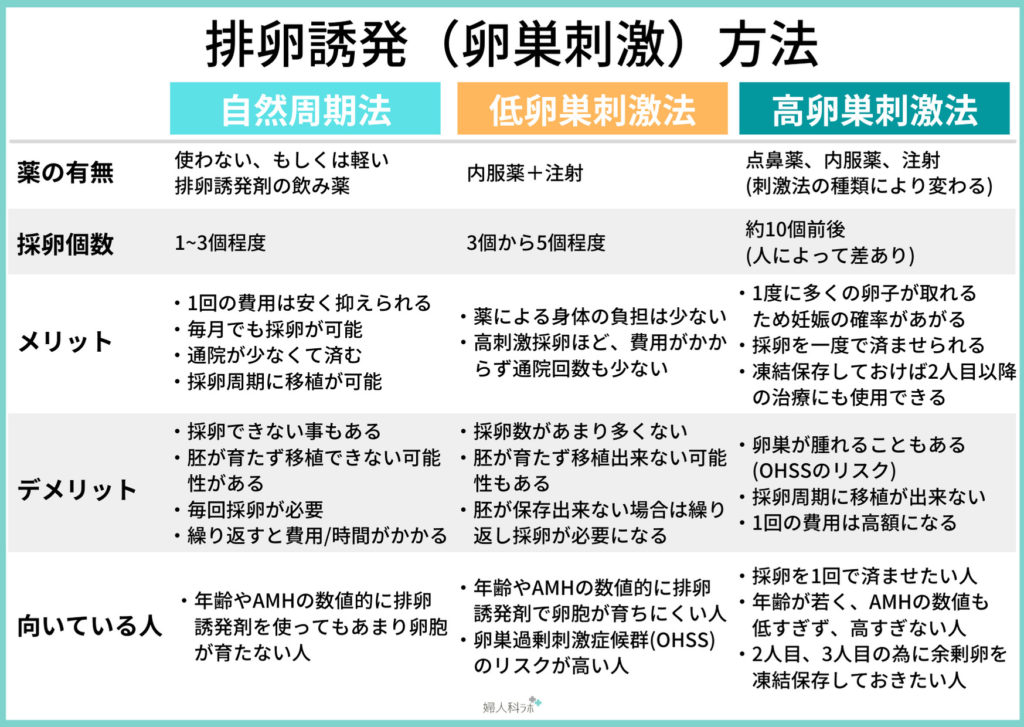

排卵誘発(卵巣刺激)方法は大きくわけると、自然周期法、低卵巣刺激法、高卵巣刺激法の3つの方法にわけることが出来ます。

クリニックによっては「患者の状態に応じてどの採卵方法も行います」と言われるところもあれば、「自然周期法しか行いません」「低卵巣刺激法がメインです」「高卵巣刺激法がメインです」という風に、排卵誘発(卵巣刺激)方法が限定されてしまう場合もあります。

どの方法にもメリット・デメリットがあり、個々の状態で選択肢が変わっていきますので、きちんと理解したうえで選んでいく必要があります。

自然周期法

①薬の有無

薬は使わない、もしくは軽い排卵誘発剤の飲み薬

②採卵できる個数

数個(1~3個程度)

③メリット

・1回の費用は安く抑えられる

・毎月でも採卵が可能

・通院が少なくて済む

・卵巣や子宮を休ませなくていいので採卵周期に移植が可能

④デメリット

・採卵できない事もある

・採卵できる卵子が1個か2個しかないので、必ずしも受精して成長するとは限らず1個も移

植できない可能性もある。

・毎回採卵が必要

・繰り返すと費用がかかり、時間も過ぎていく

⑤どのような人に向いている?

・年齢やAMHの数値的に排卵誘発剤を使ってもあまり卵胞が育たない人

低卵巣刺激法

①薬の有無

内服薬+注射

②採卵できる個数

3個から5個程度が一つの目安

③メリット

・薬による身体の負担は少ない

・高刺激採卵ほど、費用がかからず通院回数も少ない

④デメリット

・採卵数があまり多くない

・採卵数が少ないので受精して成長し、移植できる胚が1個も出来ない可能性もある。

・胚が保存出来ない場合は繰り返し採卵が必要になる

⑤どのような人に向いている?

・年齢やAMHの数値的に排卵誘発剤をたくさん使用してもあまり卵胞が育たない人

・卵巣過剰刺激症候群(OHSS)のリスクが高い人

高卵巣刺激法

①薬の有無

点鼻薬、内服薬、注射 (刺激法の種類によって量や回数、種類は変わる)

②採卵できる個数

約10個前後 (人によって差あり)

③メリット

・一度にたくさんの卵子が取れるため妊娠の確率があがる

・採卵を一度で済ませる事も可能

・凍結保存しておけば2人目以降の治療にも使用できる

④デメリット

・卵巣が腫れることもある(OHSSになるリスクがある)

・基本的には採卵周期に移植は出来ない。一度全数凍結保存して卵巣やホルモンの状態を落ち着かせる必要がある

・1回の費用は高額になる

⑤どのような人に向いている?

・採卵を1回で済ませたい人

・年齢が若く、AMHの数値も低すぎず、高すぎない人(あまり高いとOHSSのリスクがあがるため)

・2人目、3人目の為に余剰卵を凍結保存しておきたい人

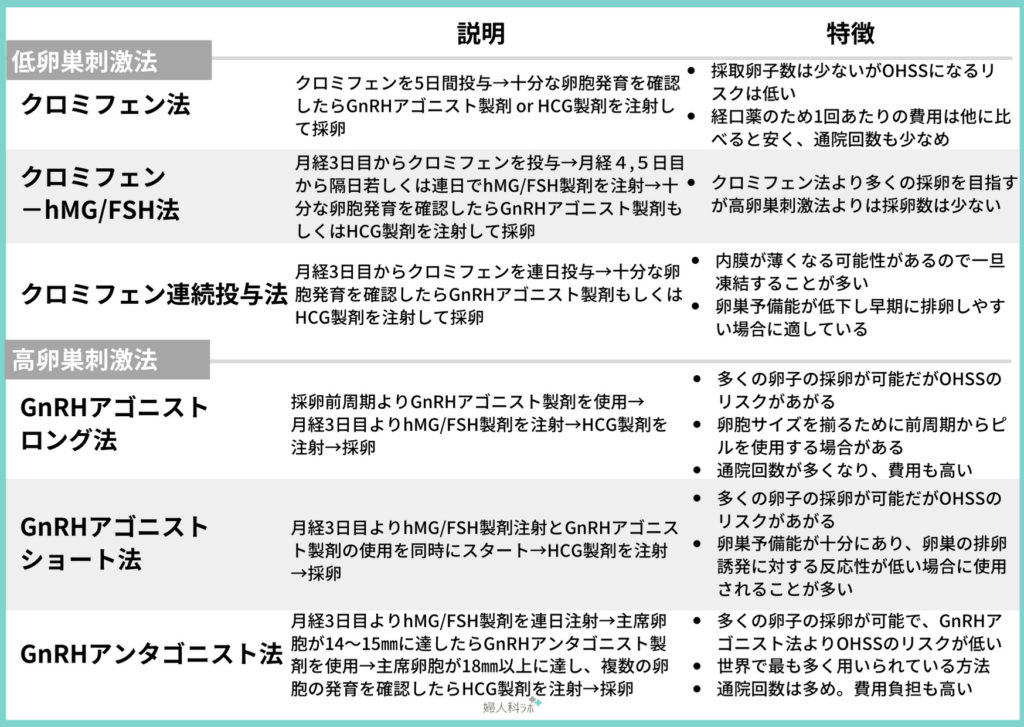

低卵巣刺激法、高卵巣刺激法の中にも種類がある

さらに低卵巣刺激法、高卵巣刺激法(調節卵巣刺激法)の中でも様々な種類がありま

す。こちらもクリニックによって採用されている方法は様々です。

メリット・デメリットはもちろんのこと、個々によって合う、合わないがあるため、いく

つかの刺激方法の選択肢があるクリニックを選ぶことで治療の選択肢の幅が広がります。

低卵巣刺激法

・クロミフェン法

クロミフェンを5日間投与→十分な卵胞発育を確認したらGnRHアゴニスト製剤もしくはHCG製剤を注射して採卵

≪特徴≫

採取卵子数は少ないがOHSSになるリスクは低い。

経口薬のため1回あたりの費用は他に比べると安く、通院回数も少なめ

・クロミフェン-hMG/FSH法

月経3日目からクロミフェンを投与→月経4,5日目から隔日若しくは連日でhMG/FSH製剤を注射→十分な卵胞発育を確認したらGnRHアゴニスト製剤もしくはHCG製剤を注射して採卵

≪特徴≫

クロミフェン法より多くの採卵を目指すが高卵巣刺激法よりは採卵数は少ない

・クロミフェン連続投与法

月経3日目からクロミフェンを連日投与→十分な卵胞発育を確認したらGnRHアゴニスト製剤もしくはHCG製剤を注射して採卵

≪特徴≫

内膜が薄くなる可能性があるのでいったん凍結することが多い

卵巣予備能が低下し早期に排卵しやすい場合に適している

高卵巣刺激法(調節卵巣刺激)

・GnRHアゴニスト ロング法

採卵前周期よりGnRHアゴニスト製剤を使用→月経3日目よりhMG/FSH製剤を注射→HCG製剤を注射→採卵

≪特徴≫

多くの卵子の採卵が可能

OHSSのリスクがあがる

卵胞のサイズをそろえるために前周期からピルを使用する場合がある

通院回数が多くなり、費用も高くなりがちである

・GnRHアゴニスト ショート法

月経3日目よりhMG/FSH製剤注射とGnRHアゴニスト製剤の使用を同時にスタート→HCG製剤を注射→採卵

≪特徴≫

多くの卵子の採卵が可能

OHSSのリスクがあがる

卵巣予備能が十分にあり、卵巣の排卵誘発に対する反応性が低い場合に使用されることが多

い

・GnRHアンタゴニスト法

月経3日目よりhMG/FSH製剤を連日注射→主席卵胞が14~15㎜に達したらGnRHアンタ

ゴニスト製剤を使用→主席卵胞が18㎜以上に達し、複数の卵胞の発育を確認したらHCG製剤を注射→採卵

≪特徴≫

多くの卵子の採卵が可能

GnRHアゴニスト法よりOHSSのリスクが低い

現在世界で最も多く用いられている方法である

通院回数は多めであり、費用負担は高くなる

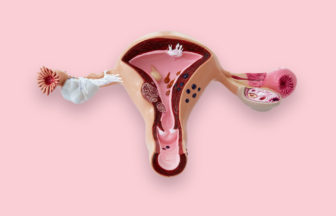

OHSSとは

厚生労働省

卵巣過剰刺激症候群と言われ、排卵誘発剤によって卵巣が過剰に刺激されると起こる症状です。卵巣が腫れ、重症化するとお腹に水が溜まる症状を引き起こします。場合によっては入院が必要になることもあり、採卵そのものが中止になる場合もあります。年齢の若い人や多嚢胞性卵巣症候群の人に起こりやすいと言われています。以前と比べると排卵誘発の技術もあがり、OHSSになる人は減ってはきていますが、体調に異変を感じた場合はすぐに通院しているクリニックに連絡をし指示を仰ぐようにしましょう。

排卵誘発(卵巣刺激)方法、どうやって選ぶ?

これだけたくさんの排卵誘発(卵巣刺激)方法があると、どれを選べばいいのか悩まれる方も少なくありません。

ただ、様々な卵巣刺激の選択肢のあるクリニックであれば、年齢や卵巣予備能などを考えながら医師と相談して刺激法を決めていく事が可能になります。

高卵巣刺激法に関しては、通院回数が増え、1回の費用も高くなりがちであり薬もたくさん使うので、抵抗を感じられる方も実は少なくありません。

その為、費用や身体への負担や、通院の負担を考えて、自然周期採卵や低卵巣刺激採卵を選ばれる方もいます。

しかし、採取卵子数と妊娠率の関係をみると、採取卵子の数が10個から15個で最も妊娠率が高くなるというデータもあります。

確かに自然周期採卵や低卵巣刺激採卵であれば、通院回数の負担や費用の負担は押さえることが可能ですが、1回で採卵できる卵子の数が少ないため、採卵を何周期か繰り返すうちに高刺激採卵法より結果的に費用がかかってしまったり、通院の期間が長期に渡ってしまう場合もあります。

卵巣予備能がある程度高い方であれば、高刺激によりなるべく多く採卵したほうがその後の受精卵も多く得られることになります。

高卵巣刺激採卵で多くの胚盤胞が出来た場合は、それらを凍結保存することで2人目や3人目の不妊治療時に移植することも可能になり、トータル的に見て高卵巣刺激採卵の方が負担が少なくて済むということもあります。

将来の家族計画も見据えてどのような刺激方法がいいのか、医師と相談しながら決める必要があります。

ただし、AMHの値や年齢によっては高卵巣刺激が向かない場合があり、卵胞が発育しなかったり、採卵できない場合もあります。

それらの場合は、低卵巣刺激や自然周期採卵で確実に1個の成熟卵を目指すことを目標とします。

クリニックによっては低卵巣刺激や自然周期採卵を得意とするクリニックもありますので、その時に応じて、自分にあったクリニックを選んでいくことが大切になります。

参考書籍

データから考える 不妊症・不育症治療 第1版 (株)メディカルビュー社