「多嚢胞性卵巣症候群(たのうほうせいらんそうしょうこうぐん)」ちょっと聞きなれない言葉ですが、妊活や不妊治療中の方であれば、一度は耳にしたことがある人もいるのではないでしょうか?

中には、多嚢胞性卵巣症候群と診断されたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

多嚢胞性卵巣症候群は一見すると難しそうな名前ですが、決して珍しい疾患ではありません。

今回は多嚢胞性卵巣症候群がどんな病気なのか?どのようにしてわかるのか?

妊娠に向けてどうしていったらいいのか?などをお伝えしていきたいと思います。

この記事の監修医師

産婦人科専門医 / 生殖医学会生殖専門医

順天堂大学医学部産婦人科客員准教授

順天堂大学医学部卒業。順天堂大学産婦人科先任准教授(助教授)、順天堂大学医学部附属浦安病院リプロダクションセンター長を歴任。世界初となる公費助成の「卵子凍結保存プロジェクト(千葉県浦安市)」の責任者。2019年メディカルパーク横浜を開院。

目次

多嚢胞性卵巣症候群ってどんな病気?

多嚢胞性卵巣症候群は生殖年齢の5~10%に存在し、排卵障害による月経異常が見られます。また、不妊症の原因にもなります。

欧米では男性化徴候(多毛やにきび)や肥満を伴う患者が多いものの、日本ではそれらを伴う患者はそこまで多くなく、やせ気味の人でも多嚢胞性卵巣症候群である事があります。

ただ、ネットで検索をすると多嚢胞性卵巣症候群の特徴として、男性化徴候や肥満をあげているものも多くあるため、自分にはあてはまらないのになぜ?と悩まれる方もいらっしゃいます。

欧米と日本では少し傾向が違うということを知っておいて頂ければと思います。

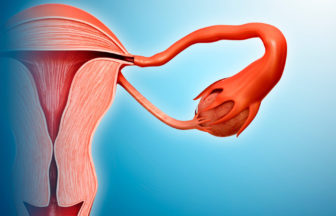

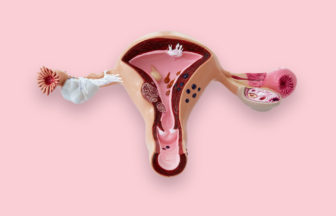

多嚢胞性卵巣症候群は超音波エコーで卵巣内を確認すると、卵巣内に多数の発育途上の卵胞が確認されます。

卵胞がつながっている様子がネックレスのように見えることからネックレスサインと呼ばれています。

多嚢胞性卵巣症候群は卵胞の発育に時間がかかり、なかなかスムーズに排卵が行われないのが特徴です。

日本産婦人科学会が定める診断基準(2007)では、

・月経異常

・多嚢胞性卵巣

・血中男性ホルモン高値またはLH基礎値高値かつFSH基礎値正常

上記の3つをすべて満たす場合に多嚢胞性卵巣症候群と診断されることになります。

月経不順がある場合は、まずは不妊クリニックを受診してみてください。

多嚢胞性卵巣症候群がわかった場合は、不妊治療を開始することが多いです。

ただ、多嚢胞性卵巣症候群でも自然妊娠することもあります。

その為、1人目は自然妊娠したのに2人目がなかなか授からず、病院で検査をすると多嚢胞性卵巣症候群が発覚した、といったこともあります。

その逆で、多嚢胞性卵巣症候群と診断され1人目は治療で授かった方が、2人目は自然に授かったということもあり得ます。

多嚢胞性卵巣症候群の場合は妊娠しにくいの?

「多嚢胞性卵巣症候群の場合は妊娠が難しい」という記載を時折みかけることがありますが、決してそんなことはありません。

上述しましたように、多嚢胞性卵巣症候群でも自然妊娠することもあります。

また、排卵誘発剤を使用することで、タイミング治療での妊娠が可能な場合もあります。

過体重の人(BMI25以上)の場合は、減量によって自力で排卵が起こり自然妊娠する場合もあります。

個人個人の状態によって違ってはきますが、体外受精や顕微授精をしないと絶対に妊娠できないわけではありません。

ただ、やはり多嚢胞性卵巣症候群の人とそうでない人と比べた場合、自然妊娠しにくいのは事実です。だからこそ、自分でなんとかしようと頑張るのではなく、早めに医師の診察・治療を受けることが妊娠への近道になります。

多嚢胞性卵巣症候群の原因と治療方法

多嚢胞性卵巣症候群は複数の因子が影響して起こると言われていますが、現時点ではまだはっきりとした原因はわかっていません。

その為、治療方法としては原因に対する治療ではなく、排卵誘発剤を使用して排卵を起こして、妊娠を目標に不妊治療を行うことになります。

ただし、過体重の場合は(BMI25以上)、不妊治療と並行して医師より減量を指導されることがあります。

これは体重が減少することによって排卵状況の改善が見込める場合があるからです。

排卵誘発剤は一般的には飲み薬からスタートし、それでも結果が得られない場合は注射による排卵誘発剤に変えていきます。

ただし多嚢胞性卵巣症候群の場合は、卵巣過剰刺激症候群(OHSS)や多胎妊娠が発生しやすいため、医師と相談の上、慎重に治療を進めていく事になります。

注射による排卵誘発剤でも妊娠に至らない場合は、体外受精へのステップアップを検討することになります。

もしくは、腹腔鏡下卵巣多孔術という手術が適応可能な場合は手術を行う事もあります。

多嚢胞性卵巣症候群の診断を受けるとどうしてもそこにばかり意識が行ってしまいますが、それ以外のところにも不妊の原因がある場合もあります。

一定期間、排卵誘発剤でのタイミング治療を行っても妊娠に至らない場合は、体外受精へのステップアップを検討してみてください。

また、女性側に原因があると男性の検査がついつい後回しになりがちですが、不妊の原因は男女ともにあり、原因が一つではなく複数が絡み合っていることもあります。

一緒に男性の不妊検査も受けるようにしましょう。

日常生活で多嚢胞性卵巣症候群に気づくことはできる?

多嚢胞性卵巣症候群の場合、月経周期が長くなったり(39日以上)、月経量が少なくなったりすることがあるため、月経不順で婦人科を受診して気づく人もいます。

ただ、月経周期が大きく乱れない場合は、なかなか妊娠しないからと不妊クリニックを受診して初めて多嚢胞性卵巣症候群という事がわかる人もいます。

そもそも、生理を他人と比較することはほとんどないため、自分の月経周期や生理の状態が正常なのか?異常なのか?病院を受診したほうがいいのかどうか判断が難しいですよね。

月経の一般的な周期は25日から38日以内で変動は6日以内といわれています。

この周期を外れている場合は、妊娠を考えていなくても一度婦人科を受診しておくことをお勧めしています。

というのも、多嚢胞性卵巣症候群で無月経などの月経不順を放置していると子宮体癌になるリスクが高くなると言われており、妊娠を望んでいない期間はホルモン療法(ピルの服用)が進められているからです。

今すぐに妊娠を望んでいなくても、月経不順は放置せずに一度婦人科を受診してください。

多嚢胞性卵巣症候群は生活習慣で改善が可能?

多嚢胞性卵巣症候群の場合、食事や生活習慣の改善で多嚢胞性卵巣症候群の改善は可能ですか?という質問を頂くことが時折あります。

しかし、多嚢胞性卵巣症候群の原因は現時点でははっきりとしていません。

ただ、過体重(BMI25以上)で多嚢胞性卵巣症候群の場合は、減量と運動によって改善が見込める場合があると言われていますので、食事内容の見直しを行いながら、身体に負担のかからない程度で運動を始めることをお勧めしています。

無理なダイエットや過剰な運動は長く続かないばかりか、リバウンドの可能性や、ひざや腰などを痛めてしまう可能性にもつながりますから、無理のないように行ってください。

食事の見直しや日常の運動プログラムの作成は管理栄養士など専門家の手を借りるのも一つの方法です。

それ以外にもインスリン抵抗性(耐糖能異常)が多嚢胞性卵巣症候群の原因である事があります。

検査でインスリン抵抗性を指摘されている場合は、日常生活の中で血糖値があがりにくい食事を選ぶ、炭水化物や糖質を摂取しすぎないなどの注意が必要です。

ただし、この過体重もインスリン抵抗性もすべての人にあてはまるものではありません。

標準体重や低体重でも多嚢胞性卵巣症候群の人はいますし、多嚢胞性卵巣症候群の人すべてに耐糖能異常があるわけでもありません。

SNSやネット上では多嚢胞性卵巣症候群の人に過剰な糖質制限食や偏った食事法を勧めるような投稿もみられますが、極端な食事法は逆に体調不良を招く原因にもなりかねませんのでお勧めできません。

多嚢胞性卵巣症候群は食事や生活習慣の改善だけでなんとかできる疾患ではありません。

まずは不妊クリニックに通院しながら、適切な検査や治療を受けましょう。

そこにプラスして医師から減量や食事の見直しを指示された場合は、あわせてそれらも一緒に行うようにしてください。

参考資料

病気がみえる Vol.9 婦人科・乳腺外科 第3版 (株)メディックメディア

データから考える 不妊症・不育症治療 第1版 (株)メディカルビュー社